職場で「人を育てる」と聞くと、つい「できないことをできるようにする」ことに目が向きがちです。

でも、原邦雄さんの『ほめ育マネジメント』では、まったく逆の視点が語られています。

それは、「できること」より「得意なこと」に注目するという考え方。

社員の“長所”を見つけ、それを業績に結びつけることが、組織の成果を大きく変えるのです。

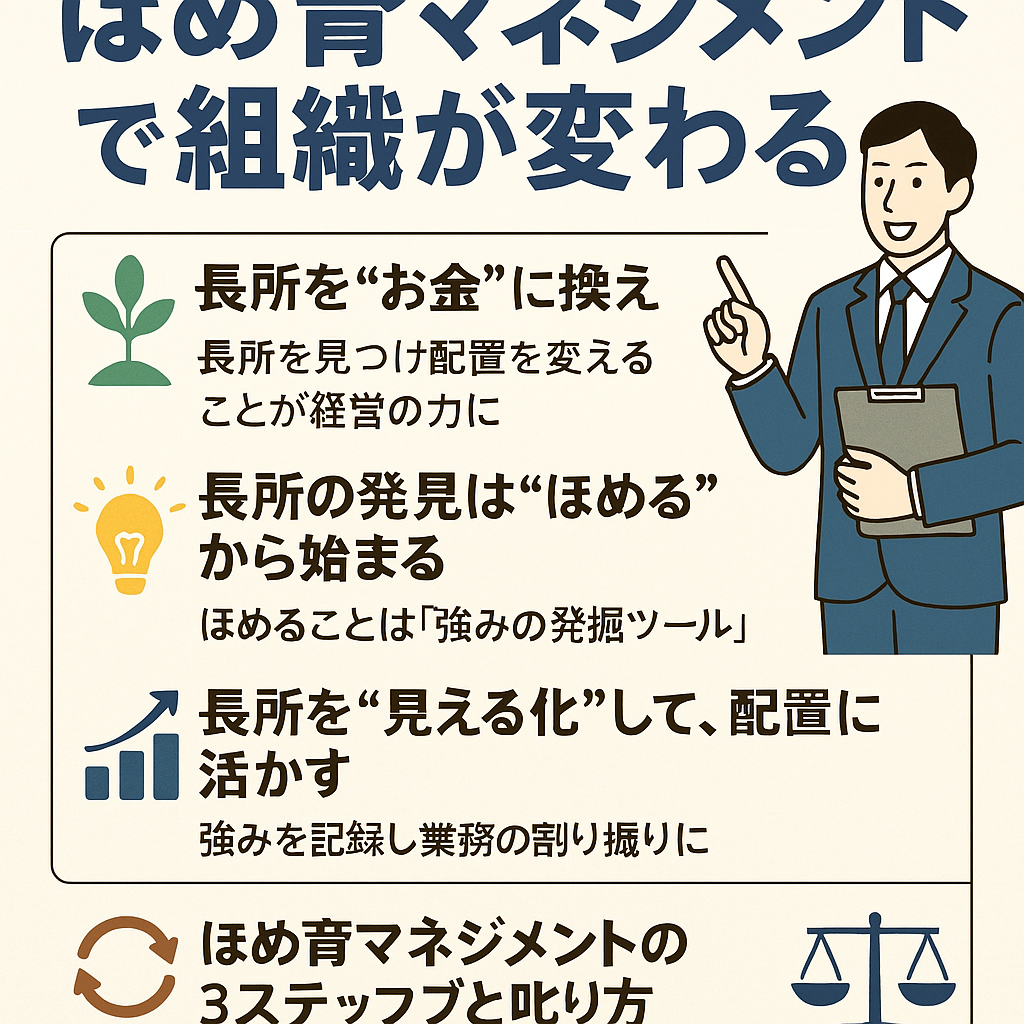

🌱 長所を“お金”に換える経営とは?

たとえば、ある社員が「人と話すのが得意」だったとします。

その人に資料作成ばかりを任せていたら、能力は埋もれてしまいます。

でも、顧客対応や社内の調整役に回すことで、チームの動きがスムーズになり、結果的に業績にも貢献するかもしれません。

▶︎ ほめ育では、「長所を見つけて、配置を変える」ことが経営の力になると説いています。

💡 長所の発見は“ほめる”から始まる

長所は、本人が気づいていないことも多いです。

だからこそ、周囲が「〇〇の対応、すごく助かったよ」「△△の工夫、よかったね」と具体的に伝えることで、

本人が「自分の強みはこれかもしれない」と認識できるようになります。

▶︎ ほめることは、単なる励ましではなく「強みの発掘ツール」なのです。

📊 長所を“見える化”して、配置に活かす

私自身も、Excelで「メンバーの強みメモ」を作ってみました。

- 誰がどんな場面で輝いていたか

- どんな言葉が響いていたか

- どんな役割で成果を出していたか

こうした記録をもとに、業務の割り振りや1on1の内容を調整すると、

チームの動きが驚くほどスムーズになりました。

育成を仕組みにする!「ほめ育マネジメント」の3ステップと叱り方

🔁 ほめ育マネジメントの3ステップ

- 発見:長所や成果を見つける

- 言語化:具体的に言葉で伝える

- 仕組み化:継続的にほめる文化を作る

この流れは、どんな職場でも応用可能です。

たとえば、Slackで「称賛チャンネル」を作ったり、朝礼で一言フィードバックを共有するだけでも、

職場の空気は少しずつ変わっていきます。

⚖️ 叱ることも「ほめ育」の一部

「ほめ育」は“ほめるだけ”ではありません。

叱る場面でも、相手の成長を願う姿勢があれば、信頼関係はむしろ深まります。

- 感情的にならない

- 相手の人格ではなく行動にフォーカスする

- 叱る前に、まずほめることで受け入れられやすくなる

▶︎ 叱ることは、信頼があるからこそ届く“愛のあるフィードバック”なのです。

🎯 ほめ育の実践効果

- 離職率の低下

- 社員の自発性向上

- 組織の心理的安全性の向上

- 経営者・管理職のマネジメント力強化

私自身も、フィードバックの質を変えただけで、メンバーの表情や発言が前向きになったのを実感しています。

📝 まとめ

「ほめること」は、単なるテクニックではなく、信頼関係と成果を両立する“仕組み”です。

ほめ育マネジメントを通じて、職場の空気が変わり、個人も組織も前向きに動き出します。

次回は、企業での導入事例や、継続的に運用するための仕組み化についてご紹介します。

あなたの職場では、どんな“ほめ方”や“叱り方”がされていますか?

ぜひコメントや感想で教えてください。

🔗 関連記事のご紹介

「ほめる=甘やかす」は誤解かもしれません。

成果につながる“ほめ方”とは何か?

原邦雄さんの『ほめ育マネジメント』を実践視点で解説した記事はこちら👇

👉 “ほめる”だけじゃない!成果につながる『ほめ育マネジメント』とは?

コメント